Risiken beim Kauf eines schlüsselfertigen Eigenheims

Es ist zwar praktisch, eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus fixfertig von einem Generalunternehmer zu kaufen. Allerdings kann dabei einiges schiefgehen. Das sollte man beachten, wenn man ein schlüsselfertiges Eigenheim kauft.

Zahlungen nur nach Baufortschritt leisten

Der Käufer muss meistens schon in der Bauphase Teilzahlungen an den GU leisten. Das ist unproblematisch, solange der GU mit diesem Geld die beteiligten Handwerker bezahlt. Oft hält der Baufortschritt aber nicht mit den Zahlungen mit. Das Risiko: Wenn der GU die Zahlungen für andere Zwecke verwendet und zahlungsunfähig wird, kann ein geprellter Handwerker ein Bauhandwerkerpfandrecht eintragen und seine Forderungen damit direkt beim Bauherrn geltend. Im schlimmsten Fall muss der Bauherr eine Leistung also doppelt bezahlen. Teilzahlungen sollten deshalb immer an einen konkreten Baufortschritt geknüpft sein, zum Beispiel 10 Prozent nach dem Aushub, 30 Prozent bei der Vollendung des Rohbaus, 30 Prozent bei der Bezugsbereitschaft usw. Auch lässt sich im Kaufvertrag vereinbaren, dass der Käufer einen gewissen Betrag (zum Beispiel 5 bis 10 Prozent) zurückbehält oder auf ein Konto bei einem vertrauenswürdigen Makler oder Notar einzahlt, bis die Frist für die Eintragung von Pfandrechten verstrichen ist. Diese Frist dauert 4 Monate nach Fertigstellung des Baus.

Auf GU-Erklärung Bestehen

Käufer sollten eine sogenannte GU-Erklärung verlangen. Darin bestätigt die Bank des GU, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist und die Teilzahlungen nur für diese Liegenschaft verwendet werden. Kann oder will die Bank des GU keine solche Erklärung abgeben, sollte man sich den Kauf zweimal überlegen. Immer weniger Banken gehen das Risiko ein, eine GU-Erklärung abzugeben, wonach die Zahlungen zweckgebunden verwendet werden. In so einem Fall empfiehlt es sich, externe Experten beizuziehen, welche die Kostenkontrolle des GU laufend überprüfen und mit den vereinbarten Leistungen abgleichen.

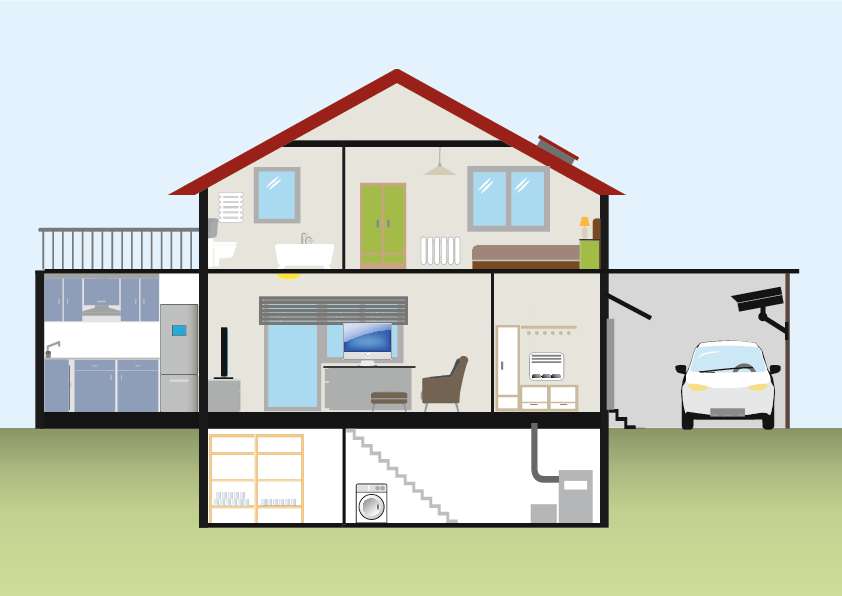

Vollständige Baubeschriebe verlangen

Bei Neubauten sollten Baupläne und ein Baubeschrieb Bestandteil des Kaufvertrags sein. Sonst können sich die Vertragsparteien auf unterschiedliche Grundlagen berufen, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt. Die beiden Dokumente müssen inhaltlich übereinstimmen. Ist zum Beispiel ein Cheminée in den Bauplänen eingezeichnet, im Baubeschrieb aber nicht aufgeführt, kann es zu Unklarheiten kommen. Materialien, Bauteile und Produkte sollten im Baubeschrieb möglichst genau mit den einzelnen Preisen aufgeführt sein. Nur so kann sich der Käufer ein Bild vom Ausbaustandard machen. Ist etwa unter «Elektro-Anlagen» nur «Standardanschlüsse» vermerkt, bleibt offen, ob dies einen TV-Anschluss in allen Räumen oder nur einen einzigen Anschluss umfasst. Bodenbeläge, Küchen und Nasszellen sind oft zu knapp budgetiert. Bei 8000 Franken für eine Küche sind Mehrkosten vorprogrammiert. Teuer kann es werden, wenn ein ungenügender Ausbaustandard erst in der Bauphase ans Licht kommt: GU stellen für Projektänderungen oft unverhältnismässig hohe Rechnungen.

Keine Abtretung von Garantieleistungen

Generalunternehmer treten in ihren Kaufverträgen häufig alle Garantieleistungen an den Käufer ab. Diese Vertragsklausel klingt harmlos; viele Käufer interpretieren sie sogar als Verbesserung ihrer Position. In Wirklichkeit hat sie zur Folge, dass der GU für die Behebung von Mängeln nicht mehr verantwortlich ist. An seiner Stelle muss der Käufer selbst mit den Handwerkern eine Lösung finden. Der GU muss für einen Schaden auch dann nicht geradestehen, wenn der zuständige Handwerker in Konkurs gegangen ist. Die Abtretung ist auch aus einem anderen Grund problematisch: Der Käufer kennt die Vereinbarungen zwischen GU und Handwerkern nicht. Möglicherweise sind die vereinbarten Leistungen ungenügend. Käufer sollten der Abtretung von Garantie-Ansprüchen nach Möglichkeit nicht zustimmen. Es ist angebracht, dass der GU für die Garantie-Leistungen zuständig ist und dafür sorgt, dass alle Handwerker die vertraglich vereinbarten Leistungen erfüllen.

Bezugstermin festlegen

Der Kaufvertrag sollte einen spätesten Bezugstermin vorsehen. Häufig wird nur festgehalten, dass der Bezugstermin beispielsweise vier Monate im Voraus angekündigt wird. In diesem Fall kann der Käufer auch dann nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn sich das Bauprojekt über Monate oder gar Jahre verzögert.

Tipps für Bauherren

Was nicht darin steht, gilt als akzeptiert.

einbauen, ersparen Sie sich viel Stress, falls es nicht klappt. Sie können zwar eine Verzugsentschädigung festlegen, um Mehrkosten zu decken, den Ärger haben Sie dennoch.Adrian Wenger,