Einfamilienhäuser im Vorteil

Das Preiswachstum im Wohneigentumssegment ist nach 14 Jahren Anstieg zum Erliegen gekommen. In den nächsten Quartalen ist mit einer Preisstagnation zu rechnen. Einfamilienhäuser dürften beim Preiswachstum gegenüber Eigentumswohnungen die Nase vorn haben.

Fast eineinhalb Jahrzehnte kannten die Preise von Wohneigentum nur eine Richtung: nach oben. Die hohen Preise und eine wirksame Verschärfung der Regulierung haben aber in den letzten Jahren das Preiswachstum abgekühlt und jüngst sogar ganz zum Erliegen gebracht. Nach zwei Quartalen mit Rückgängen konnten die Preise für Wohneigentum im 2. Quartal 2017 zwar mit + 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal wieder leicht zulegen. Die jüngste Entwicklung stellt aber noch keine neuerliche Trendwende dar. Wir erwarten mehr oder weniger eine Stagnation der Preise in den kommenden Quartalen. Der Hauptgrund hierfür liegt im nach wie vor limitierten Nachfragepotenzial aufgrund der erhöhten regulatorischen Anforderungen bei der Vergabe von Hypotheken. Die daraus folgenden höheren Anforderungen bei der Finanzierung kann sich eine zunehmende Zahl von Haushalten nicht mehr leisten.

Einfamilienhäuser schneiden Besser ab

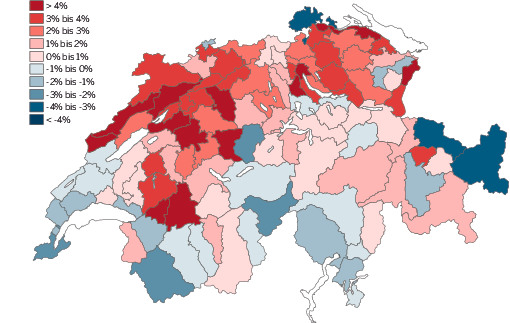

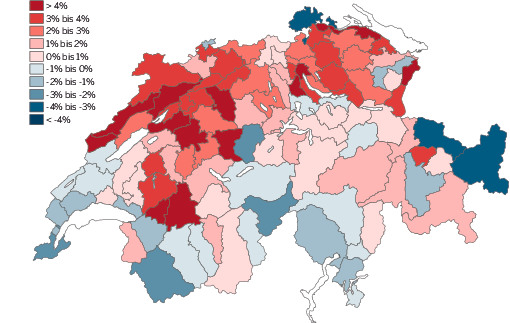

Die Preise haben sich zuletzt je nach Wohnform unterschiedlich entwickelt. Während die Eigentumswohnungen in den letzten vier Quartalen einen Rückgang der Preise von 1,0 Prozent hinzunehmen hatten, sind die Preise von Einfamilienhäusern mit 1,5 Prozent im positiven Bereich geblieben. In der grossen Mehrheit aller Regionen schnitten die Einfamilienhäuser bezüglich Preiswachstum besser ab (vgl. Abb. 1 und 2). Es gibt aber auch Ausnahmen wie Genf, Zug oder Schaffhausen, wo die Preise von Eigentumswohnungen stärker angestiegen sind als diejenigen von Einfamilienhäusern bzw. weniger stark gesunken sind. Während vieler Jahre war das der Normalfall, weil der Fokus der Nachfrage sehr stark auf Wohneigentum im urbanen Raum lag, wovon Eigentumswohnungen profitierten. Seit dem zweiten Halbjahr 2014 schneiden nun aber Einfamilienhäuser bezüglich Preisentwicklung besser ab. Dahinter stecken verschiedene Gründe, die wir nachstehend näher beleuchten.

Nachfragedruck auf preiswerte Häuser in peripheren Regionen

Wohneigentum ist in peripheren Regionen noch erschwinglicher. Entsprechend vermögen in diesen Regionen mehr Haushalte Wohneigentum nachzufragen. Zu dieser Eigennachfrage gesellt sich die Nachfrage von Haushalten aus anderen, teuren Regionen auf der Suche nach erschwinglichem Eigentum. Weil in diesen eher peripheren Regionen das Einfamilienhaus dominiert und Eigentumswohnungen unterrepräsentiert sind, drückt die aggregierte Nachfrage hauptsächlich die Preise von Einfamilienhäusern hoch. Hingegen hat in den urbanen Räumen die Nachfrage nach Wohneigentum nachgelassen, insbesondere seitens der Schwellenhaushalte. Darunter leiden vor allem die Eigentumswohnungen, da sie in den Städten zahlenmässig dominieren.

Einfamilienhäuser sind in urbanen Räumen rar geworden

In den urbanen Räumen dagegen sind Einfamilienhäuser immer seltener. Aufgrund der hohen Bodenpreise werden nur noch wenige Einfamilienhäuser erstellt. Viele bestehende verschwinden, weil sie in der Regel einem Ersatzneubau mit mehreren Eigentumswohnungen Platz machen. Einfamilienhäuser in urbanen Räumen besitzen daher Seltenheitswert, was ihre Preise spezifisch stützt.

Erschwerte Einzonung wirkt sich positiv auf die Baulandpreise aus

Das neue Raumplanungsgesetz hat die Anforderungen an die Einzonung von Bauland stark erhöht. Bestehendes Bauland wird damit – auch ausserhalb der Zentren – vergleichsweise knapper. Der Siedlungsdruck wird in Zukunft verstärkt auf bestehende Baulandparzellen einwirken. Die wachsende Knappheit wie auch die Erwartung von höheren Ausnutzungen aufgrund des Zwangs zur Verdichtung lässt die Baulandpreise ansteigen. Weil Einfamilienhäuser typischerweise einen grösseren Landwertanteil aufweisen, ist deren Wertentwicklung zurzeit stärker als diejenige von Eigentumswohnungen.

Sinkende Zinsen werten Einfamilienhäuser stärker auf

Im letzten Jahr sind zudem die Zinsen überraschenderweise abermals gesunken. Tiefere Zinsen erhöhen dabei den Wert von Einfamilienhäusern stärker, weil diese wertbeständiger sind. Die Wertbeständigkeit rührt vom höheren Landanteil her, der im Gegensatz zum Gebäudewert keiner Altersentwertung ausgesetzt ist. Der Wert der Einfamilienhäuser ist folglich «zukunftslastiger»: Je weiter bestimmte Werte in der Zukunft liegen, desto grösser ist der Einfluss der Zinsen. Das zeigen simple Barwertberechnungen. Die niedrigeren Zinsen schlagen sich daher in grösseren Wertsteigerungen bei Einfamilienhäusern im Vergleich zu Eigentumswohnungen nieder.

Welcher der obigen Faktoren ausschlaggebend ist, ist schwierig zu beurteilen. Die Tatsache, dass Zinssenkungen schon länger zu beobachten sind, deutet darauf hin, dass eher das Ausweichen der Nachfrage in Räume, wo das Einfamilienhaus dominiert, oder dann die Verknappung an Bauland Treiber der Entwicklung sind.

«In der Mehrheit der Regionen schnitten Einfamilienhäuser besser ab.»Thomas Rieder

«In den urbanen Räumen sind Einfamilienhäuser immer seltener.»Thomas Rieder

Wachstum der Transaktionspreise von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern (mittleres Segment) im 2. Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahresquartal. (Quelle: Wüest Partner, Geostat)